睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸の治療における歯科の役割

歯科だからこそできる検査・診断・治療

睡眠時無呼吸の診断と治療フロー

医科

内科や耳鼻咽喉科等の医科医療機関の受診

全身の持病の治療に併せて睡眠検査

生活習慣病やいびきなどの自覚症状に睡眠時無呼吸の診断

→まずは、持病の治療や生活習慣の改善やCPAPなどの適応について検討

▼

歯科

睡眠時無呼吸の歯科的対応の必要性があるケースについて、歯科医療機関へ診療情報提供と併せて患者受診

マウスピース作成と口腔機能管理

| 睡眠時無呼吸の患者さんがなぜ歯科で治療が必要であるのかについて少し専門的な内容を踏まえて解説しています。 大事な所は繰り返しの記載を行っています。 医師をはじめ多職種の方に、歯科ではどのようなことに重きを置いて睡眠時無呼吸の治療にあたるのかを知っていただくためのガイドにもなっています。 詳細につきましては、各科医師にご相談ください。 |

睡眠時無呼吸症候群とは

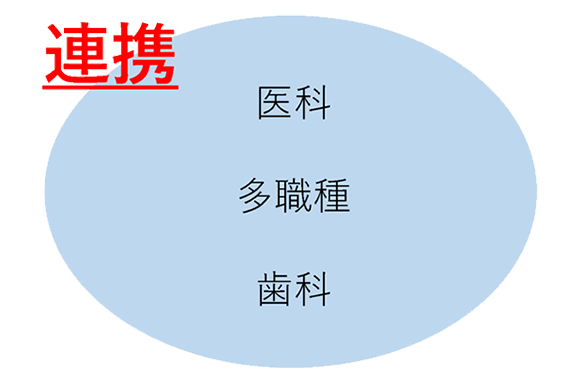

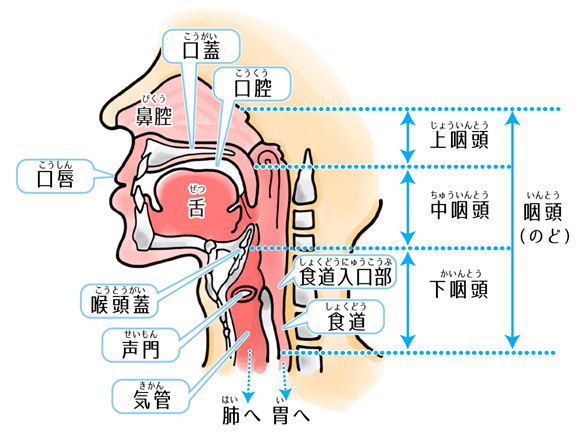

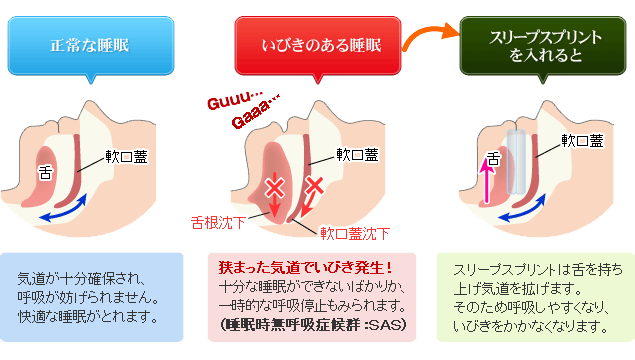

睡眠時無呼吸症候群とは、主に睡眠中に空気の通り道である“上気道”が狭くなることによって無呼吸状態(10秒以上呼吸が止まること)と大きないびきを繰り返す病気のことです。有病率は男性が2~4%、女性が0.5%~2%であるとの報告もあります。

歯科で睡眠時無呼吸の治療に取り組む意義

睡眠時無呼吸が抱える大きな問題は2つあります。

- 繰り返す無呼吸により睡眠の質が低下し、日中のパフォーマンスが低下します。日々の作業効率の低下や、事故やヒューマンエラーの危険性を高める可能性があります。

- 繰り返す無呼吸により心臓に負担をかかえ、交感神経の亢進が続き、種々の循環器疾患の発症や悪化を促しています。睡眠時無呼吸により、高血圧、脳血管障害、狭心症・心筋梗塞、不整脈、糖尿病、肥満などの循環器疾患や代謝性疾患が合併する危険性が2~4倍高まるとの報告があります。

睡眠時無呼吸の治療に取り組む目的

- 日々のパフォーマンスの向上

- 全身疾患の悪化を予防し、健康の維持増進

睡眠時無呼吸の病態

睡眠時無呼吸の病態はおおきく3つに分けられます。

- 気道が閉塞する「閉塞性」

- 呼吸中枢である脳幹部の異常または重度の心不全により呼吸運動自体が停止する「中枢性」

- 「閉塞性」と「中枢性」が複合した「混合性」

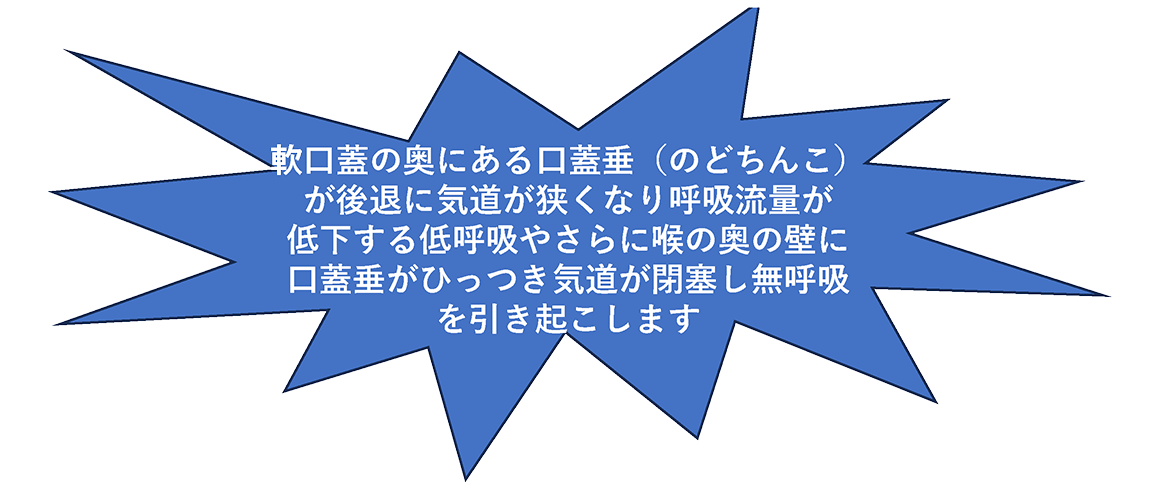

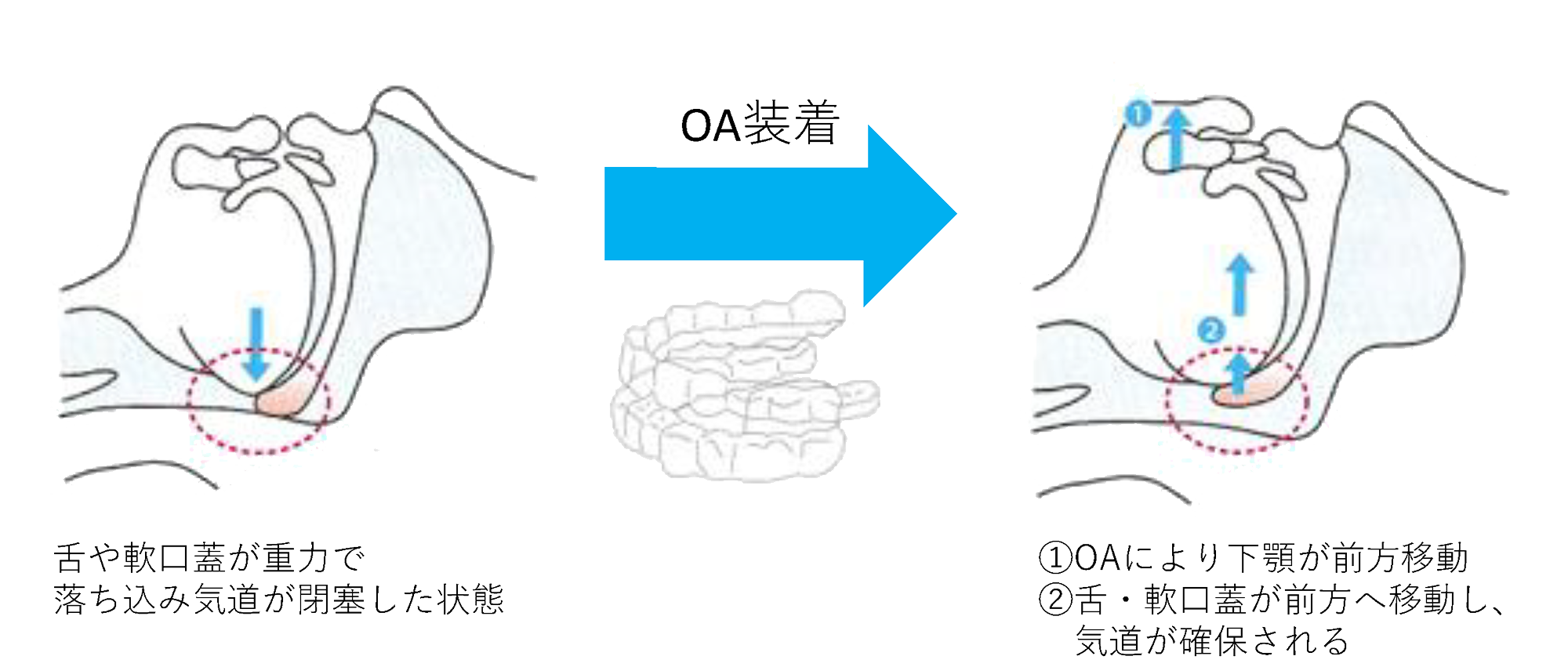

睡眠時無呼吸での装着するOA(Oral Appliance:口腔内装置)のメカニズム

睡眠時無呼吸の症状

自覚症状

いびき・無呼吸・睡眠の質の低下・日中の眠気疲労感など

全身的な症状(合併症)

高血圧(発症のリスクとなる)

不整脈(AHIが30回以上あると心房細動にリスクが3倍)

肥満(内蔵型肥満の誘因)

糖尿病(AHIが15回以上あると糖尿病発症の誘因となる)

脳血管障害(AHIが20回以上あると脳梗塞の生命予後が低下)

心血管イベント(AHI30回以上あると心血管イベント発症率が3倍)

睡眠時無呼吸の治療は、合併症の治療・予防につながり生命予後にも関わります。

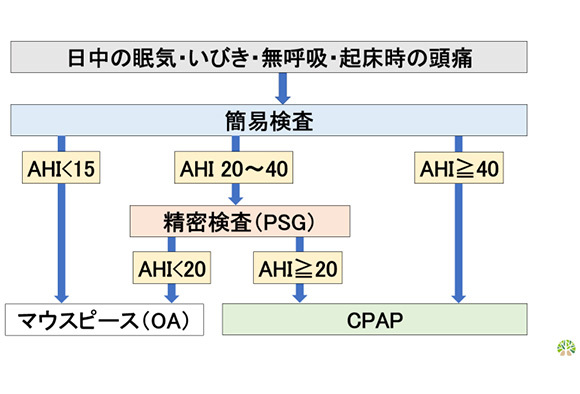

OAの適応症例(下記基準に収まらなくても医療保険での作成は可能です。)

|

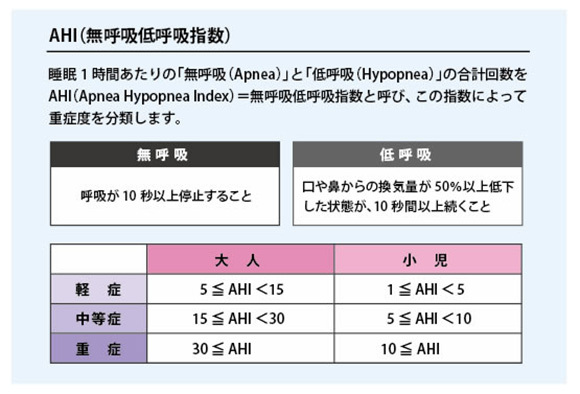

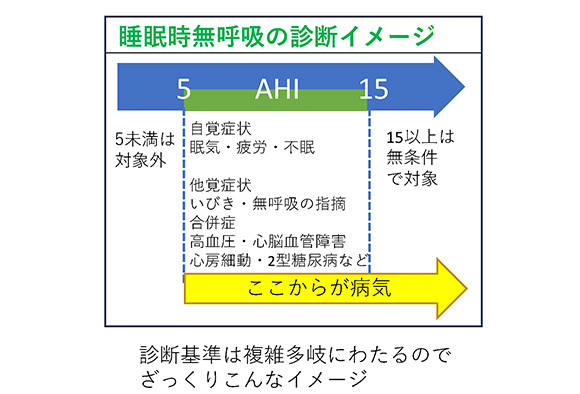

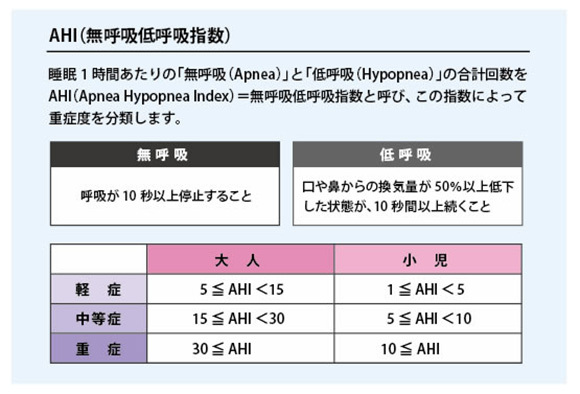

※ AHI指数(apnea-hypopnea index)

1時間あたりの無呼吸・低呼吸の合計回数で、その回数によって睡眠時無呼吸の重症度がきまる指標

睡眠時無呼吸がおこるさまざまな局所的要因

①鼻閉(はなつまり)

口呼吸が優位となり開口したままで就寝すると舌が後方へ移動し、咽頭腔の閉鎖がおこりやすくなり、結果無呼吸を起こしやすくなる。

②肥満による顎下軟組織の肥大

全身的に肥満(日本人BMI 26以上)になると、舌や顎下軟組織のボリュームが大きくなり舌骨の位置が下がり咽頭腔が狭窄しやすくなります。

③小上下顎

顎が小さいと舌が後に位置することになり、咽頭腔が狭窄します。

④扁桃肥大

咽頭肥大や口蓋扁桃肥大は咽頭腔が狭窄します。

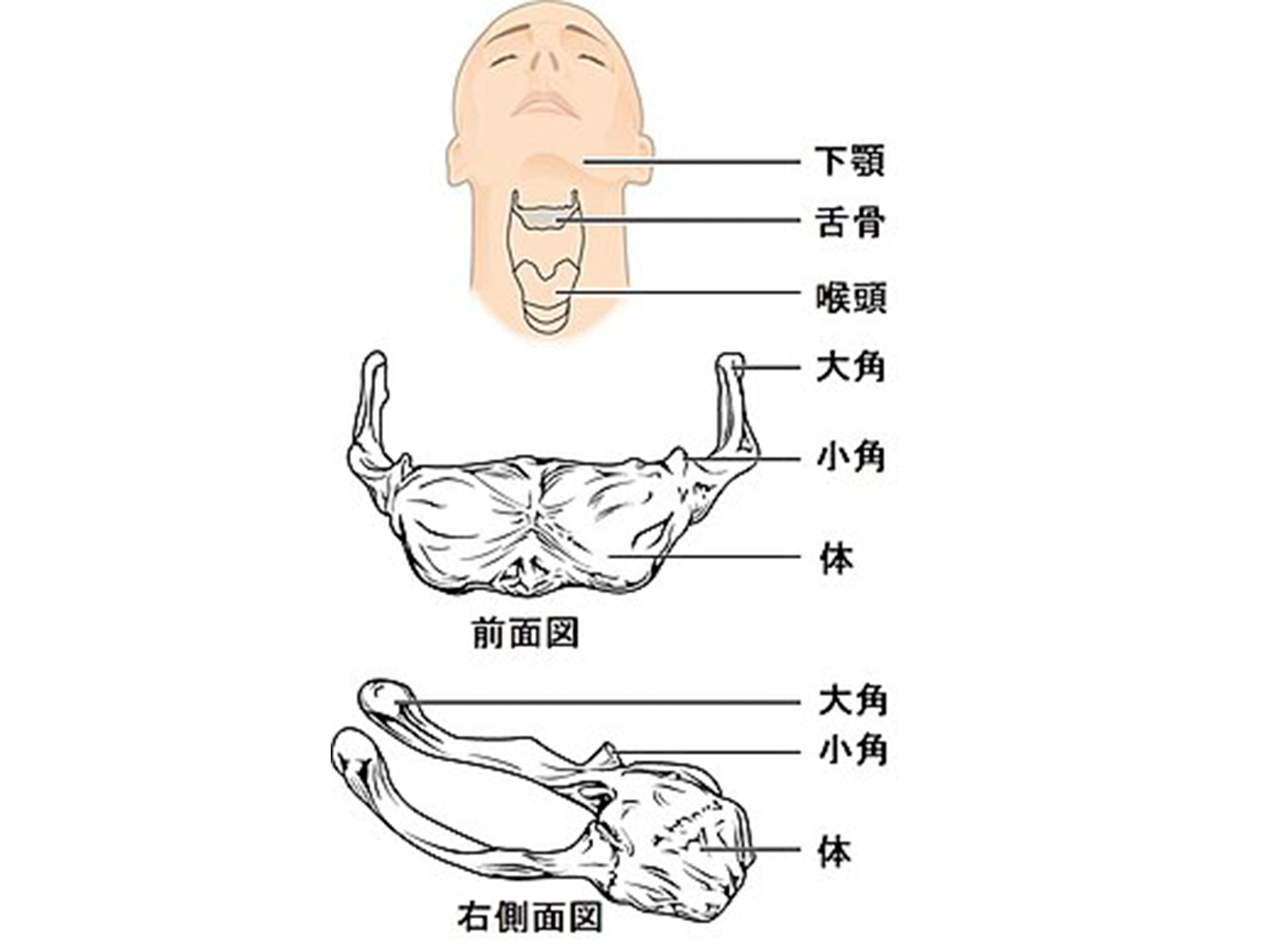

⑤舌骨低位

舌骨の位置が低いと、咽頭腔は長くなり、気道抵抗が大きくなります。加齢による口腔咽頭収縮筋の筋緊張性の低下などによっても舌骨が低位となることがあります。

⑥睡眠時の頚部前屈

寝るときの姿勢が頚部前屈となると、咽頭腔は狭窄します。

背の高い枕を使用すると頚部前屈状態になることがあります。

舌骨とは

※舌骨は舌骨は下顎骨の下方に位置します。

顎二腹筋前腹、顎舌骨筋、オトガイ舌骨筋などの舌骨上筋群が、下顎骨の二腹筋窩、顎舌骨筋線、

オトガイ棘といった部位から起始し、舌骨に停止します。

OA(Oral Appliance:口腔内装置)を作る前の歯科的診断

診断 局所要因の検索

診断 OAの治療効果予測

治療 OA治療

医科からの紹介によって治療は始まります

医科

睡眠時無呼吸の診断(睡眠検査)

全身的疾患の診断

▼ 診療情報提供書

歯科

歯科的診断

問診、視診、X線等

OA治療の適応であるかを判断

- 軽症OSAS(AHI<20)で減量や睡眠の体位変換による治療が困難な症例

- 中等症から重症OSAS(AHI≧20)でnCPAPの導入や継続が困難な症例(CPAPドロップ症例)

- CPAP機器が使えない環境での使用

出張や旅行先など

睡眠時無呼吸の診断 ~医科からの診療情報を元に~ (全身の持病の管理と併せて医科で実施)

- PSG(polysomnography:終夜睡眠ポリグラフ)

入院での検査(近年、自宅で検査できる検査機器もある。) - 簡易PSG検査

低呼吸、無呼吸、酸素飽和度、心拍数を測定

※簡易PAG検査は、PSG検査に比べるとAHI指数(apnea-hypopnea index)が低値として現れる傾向があります。無呼吸の有無をスクリーニングする点で、簡易検査の診断的意義は大きい。

1時間あたりの無呼吸・低呼吸の合計回数で、その回数によって睡眠時無呼吸の重症度がきまる指標。

無呼吸 : 口、鼻の気流が10秒以上停止すること。

低呼吸 : 10秒以上換気量が50%以上低下すること。

無呼吸・低呼吸指数(AHI) : のべ睡眠時間の中で1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた平均回数。

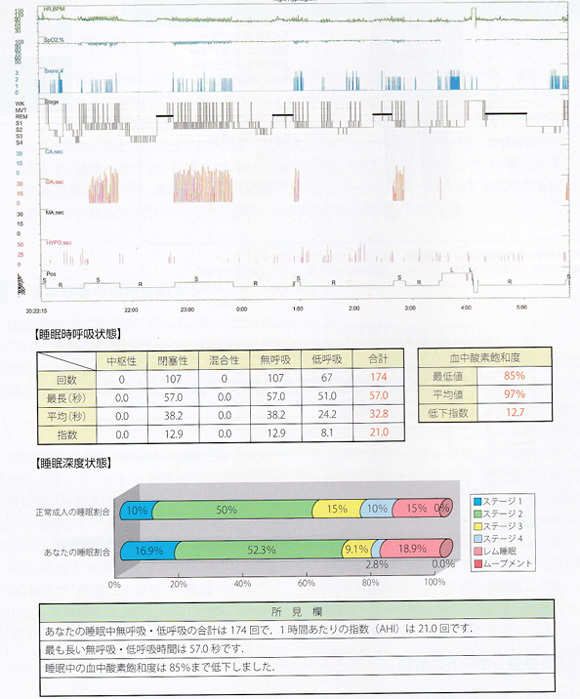

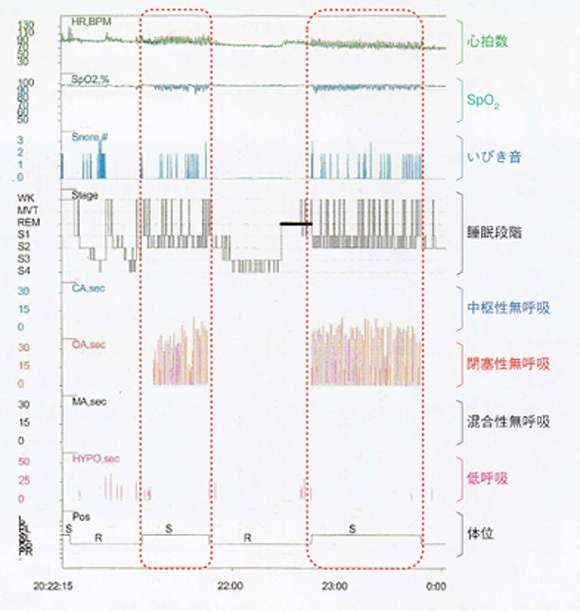

睡眠時無呼吸の診断 ~医科からの診療情報を元に~

診療情報提供書と共に届くサマリー(検査のまとめ)の読み方

PSGサマリーを例に

酸素飽和度低下指数ODI(Oxygen Desaturation Index)は、動脈血の酸素飽和度が3%以上低下し、 2分以内に元の値まで戻った場合を1回とカウントします。この回数が1時間あたり15回未満であれば正常であるといえます。15~29回で中等度の睡眠障害の疑い、30回以上で重度の睡眠障害の疑いがあると考えられます。

| AHIは21回で中等度の睡眠時無呼吸であること。 無呼吸>低呼吸の睡眠時無呼吸であること。中枢性無呼吸は認めない。 酸素飽和度は最低値85%最高値97%低下指数12.7最低値はかなり低い。 無呼吸の時間帯、酸素飽和度の低下、心拍数、睡眠の深さ、就寝体位の相関を見る。 このケースでは脳の覚醒の時間も長く、日中はかなり眠気があるのではと推測。 右側臥位での就寝だと、呼吸も安定し眠りも深い。 →サマリーが届きますと、このように検査結果の概要を読み解きます。 |

睡眠時無呼吸の歯科的診断1

OA(口腔内装置)の効果が出やすいケース出にくいケース

全身因子

効きやすい

女性

若い痩せ型

頚部周囲が短い

効きにくい

男性

高齢

頚部周囲が長い

咽頭因子

効きやすい

BMI<24で

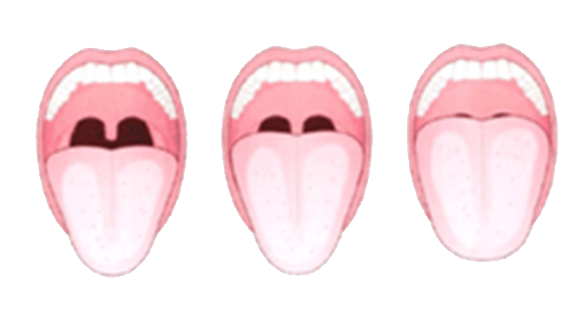

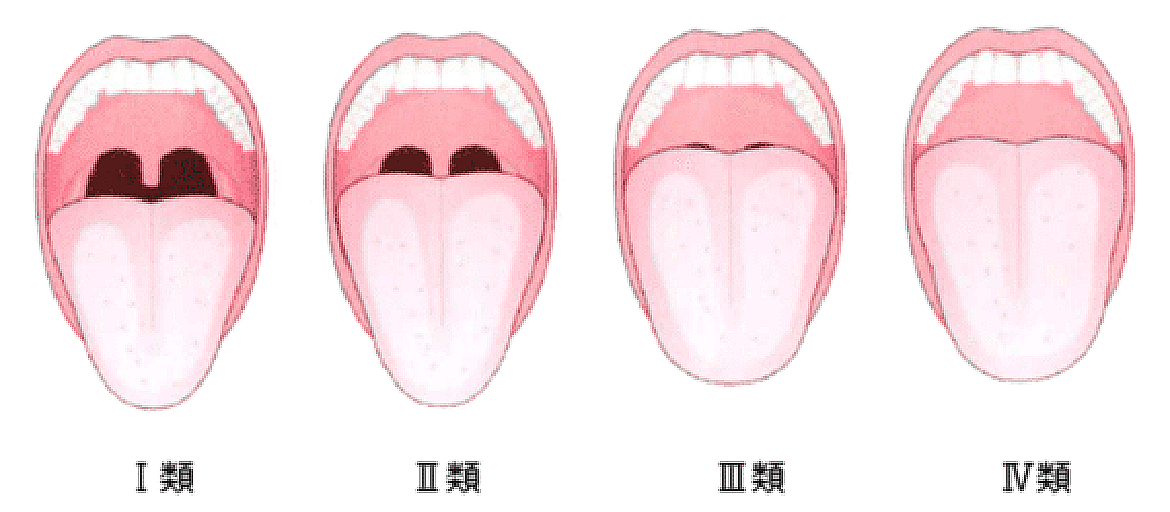

マランパチ分類Ⅰ~Ⅲ

効きにくい

BMI>24で

マランパチ分類Ⅳ

内視鏡所見

効きやすい

下顎前方移動で鼻咽腔が広がる

効きにくい

下顎前方移動で鼻咽腔が広がらない

PSG所見

効きやすい

体位依存性 OSA

効きにくい

-

AHI

効きやすい

軽症 5≦AHI<15

効きにくい

重症 AHI≧30

nCPAPのデータ

効きやすい

nCPAP 治療圧<8.0cmH₂O

効きにくい

nCPAP 治療圧>15.0cmH₂O

いびき音テスト

効きやすい

下顎前方移動でいびきが消失

効きにくい

下顎前方移動でいびきが残存

<BMIの計算式>

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

標準体重は、身長(m)を2乗した値に、最も病気になりにくいBMI指数22を掛けることで求められます。

<標準体重の計算式>

標準体重=身長(m)×身長(m)×22

- BMI18.5未満:やせ

- BMI18.5以上25未満:普通体重

- BMI25以上:肥満(WHOでは30以上)

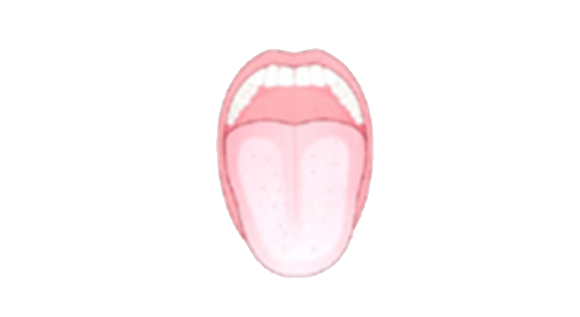

睡眠時無呼吸の歯科的診断2 口腔咽頭所見の把握

マランパチ分類

座位で声を出さずに最大開口し、舌を最大前突した際の口蓋垂の見え方でⅠ~Ⅳ類に分類します。

睡眠時無呼吸の歯科的診断3 歯科固有の所見の把握と記録・歯科治療

歯周病の状態・歯のぐらつき

むし歯の有無

残存歯数

顎関節の状態

→これらはOA装着時の装置の安定度に関わります。

睡眠時無呼吸 各種治療法

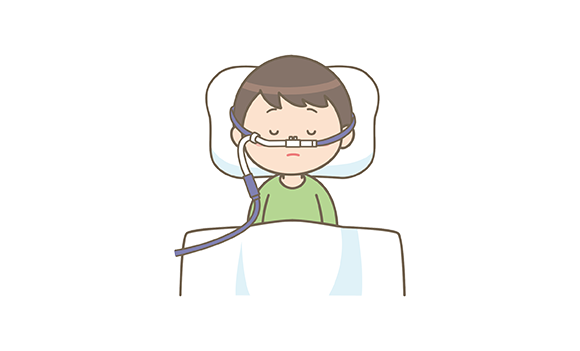

nCPAP

CPAPは小型の人工呼吸器です。装着したまま寝ることで、鼻や口から空気を吸うサポートをして無呼吸を防いでくれます。CPAPというのは、英語での「Continuous Positive Airway Pressure」の頭文字をとったものです。

費用は機器のレンタル料が月額5000円前後と内科医師への毎月の受診料がかかります。

マウスピース(歯科での対応)

専門的には「口腔内装置」と呼びます。英語で「oral appliance」と言われるもので、略してOA(オーエー)とも呼ばれます。

OAを装着しておくと、下顎が少し前に出ることで気道が広がり、寝るときに気道が狭くなるのを防ぐ効果があります。医師の診療情報をもとに装置の作成と調整を行います。費用は、保険適用で3割の自己負担で1.5-2万円ほどです。

手術

手術には大きく分けて2種類あります。一つは鼻や扁桃腺などの形が原因となっている場合で、耳鼻咽喉科でこれらの手術をします。

もう一つは顎の構造が原因となっている場合で、形成外科や口腔外科で顎の骨などに対する手術を行います。

生活習慣の改善

眠る環境の改善・食習慣の改善・規則正しい生活適度な運動・禁煙 など。

酸素療法

酸素吸入器の使用。

睡眠時無呼吸 いろいろな評価を行ったうえでマウスピースの作成に入ります ~歯科で治療の内容・その1~

1.マウスピース

専門的には「口腔内装置」と呼びます。英語で「oral appliance」と言うので、略してOA(オーエー)とも呼ばれます。

OAを装着しておくと、下顎が少し前に出ることで気道が広がり、寝るときに気道が狭くなるのを防ぐ効果があります。内科等の医師の診療情報をもとに装置の作成と調整を行います。

2.就寝体位の指導

検査結果をもとに就寝体位によって呼吸障害が現れる場合は、呼吸流量が得られやすい就寝時の体位についての指導を行います。

3.口腔機能訓練

起床時に舌の位置(舌位)が低下している場合、就寝体位になると舌根沈下がおこりやすくなります。顎下の筋肉量の低下が舌位の低下をもたらし、呼吸流量が低下します。口底の筋力トレーニングで舌位の挙上を促し、舌根沈下が起こりにくくすべく筋力増強を促します。

睡眠時無呼吸 ~歯科で治療の内容・その2~

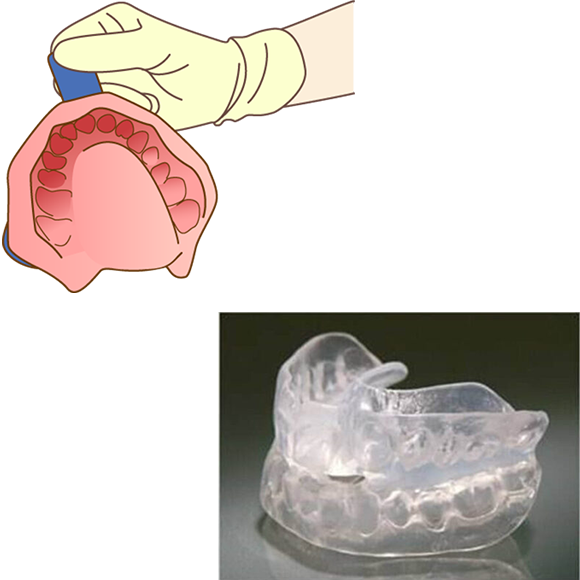

歯型を採る

上下別のマウスピースができあがる

上下顎にマウスピースを装着し、下顎の移動量を計測しながら、上下のマウスピースを固定

実際に装置を使ってもらいながら、下顎の移動量が適正であるかの評価も行います。

装着方法の指導

装着後の診査項目・口腔機能の管理

顎関節症状の確認

歯の疼痛や歯性慢性炎の急性転化の有無

顔面周囲筋の緊張や疼痛の有無

噛み合わせの変化

歯科特有の問題点についても経過観察を行いながら装着当初1~2ヶ月は 1~2週間に1度程度、装着に問題が無いことを確認します。

その後は、2~3ヶ月に一度の頻度で口腔機能管理を行います。

睡眠時無呼吸 歯科で治療効果について医科で再評価

呼吸の改善

酸素飽和度の改善

睡眠の質の改善

全身の持病の改善